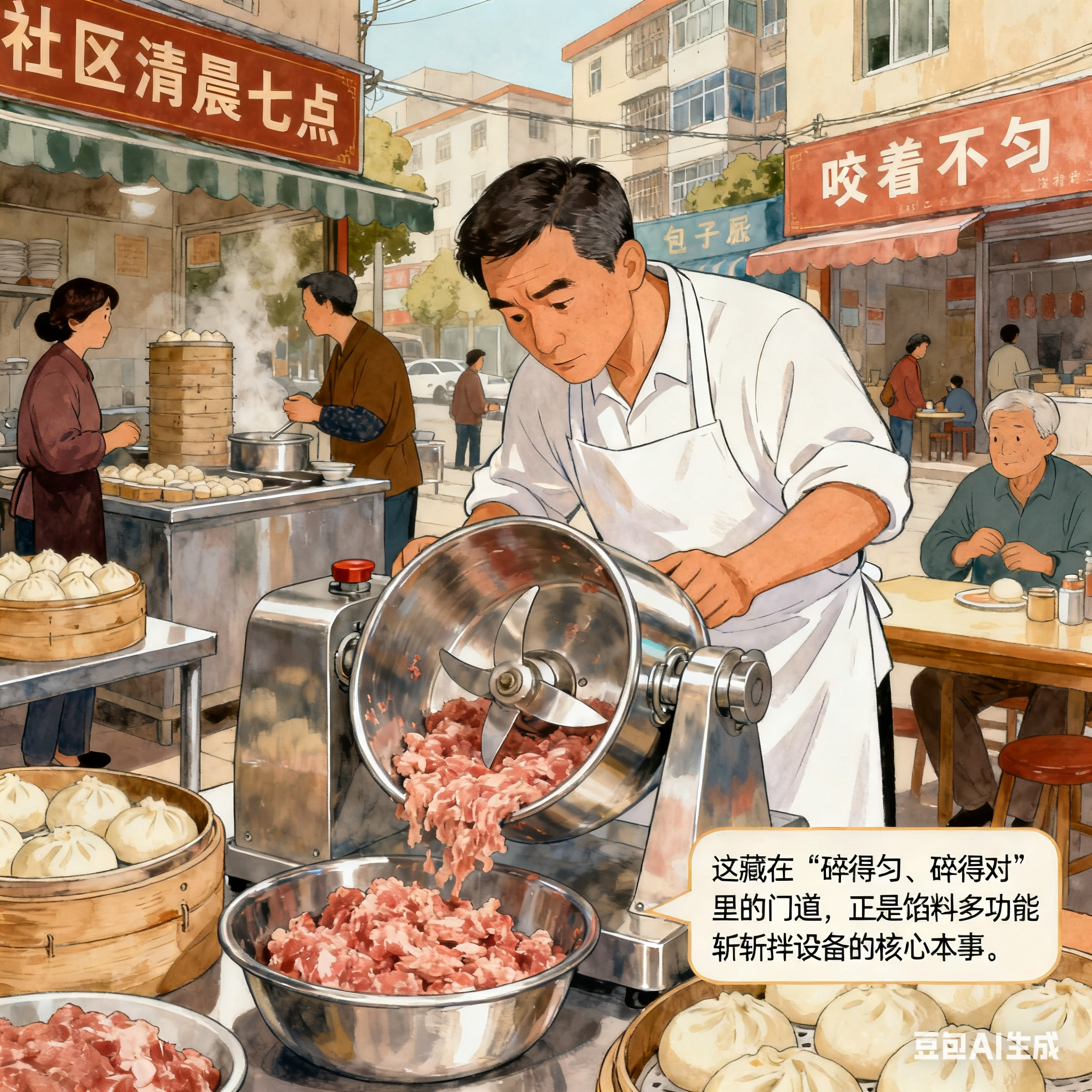

清晨七点的社区包子铺里,李老板正盯着不锈钢罐里的猪肉馅 —— 昨天手工剁的馅有的颗粒大、有的黏成泥,顾客抱怨 “咬着不匀”;今天换了斩拌设备,罐内刀片转了三分钟,倒出来的肉馅颗颗分明,捏进面皮里咬开时,肉粒感刚好裹着汤汁。这藏在 “碎得匀、碎得对” 里的门道,正是馅料多功能斩拌设备的核心本事。

要让切碎程度 “听话”,首先得看刀片的 “巧劲儿”。设备里的刀组不是普通的直刃刀,而是像排好队的 “月牙剪”,每片刀片都带着 35 度左右的倾斜角,边缘还做了细微的波浪纹处理。转动时,刀片不是 “硬砍” 食材,而是像剪刀一样 “剪碎”—— 遇到五花肉的筋膜,波浪纹能勾住并切断,避免筋膜缠在刀上形成 “大疙瘩”;切白菜时,倾斜角能减少菜叶被 “压烂” 的情况,保留脆嫩口感。更贴心的是刀组排列,6 片刀分三层错落分布,上层切大块食材,中层细化颗粒,下层修整碎度,就像接力赛一样,让食材从大块到目标碎度一步步过渡,不会出现 “有的没切到、有的切太细” 的情况。

转速则是控制碎度的 “旋钮”。面板上的转速调节键像个 “分寸调节器”:把转速调到每分钟 800 转时,刀片转得慢,猪肉能切成 5 毫米左右的肉粒,适合做包子、

饺子馅,咬着有明显肉感;调到 1200 转,肉粒会缩到 2 毫米,刚好适合做肉糜蒸蛋、肉丸;要是调到 1500 转,再加上罐底的搅拌桨辅助,猪肉能变成细腻的肉糜,用来做肉

肠、肉糕都合适。就连难处理的芹菜,也能通过转速控制 —— 慢转保留 1 厘米左右的芹菜段,脆劲足;快转切成碎末,和肉馅拌在一起更入味,不会出现 “一口芹菜梗、一口纯肉” 的尴尬。

罐壁的 “小凸起” 也在帮着把控碎度。罐内壁不是光滑的圆弧,而是均匀分布着半厘米高的凸棱,就像给食材铺了 “防滑垫”。当刀片转动时,食材会被甩向罐壁,凸棱能 “抓住” 食材,不让它跟着刀片空转,每一块都能被刀片切到。比如切韭菜时,要是没有凸棱,韭菜容易粘在罐壁上,靠近刀片的切得细,远离的还是小段;有了凸棱,韭菜会被不断翻动,碎出来的韭菜末长度偏差能控制在 2 毫米以内,和肉馅拌在一起时,每口都能吃到韭菜香。

不同食材的 “碎度需求”,设备都能一一应对。做牛肉芹菜馅时,牛肉要切得比猪肉细一点才嫩,把转速调到 1000 转,牛肉能切成 3 毫米的颗粒,芹菜调到慢转切成 5 毫米段,两者拌在一起,牛肉的嫩和芹菜的脆刚好搭配;做豆沙馅时,红豆煮软后,把转速调到 1300 转,再加入白糖和油脂,刀片会把红豆磨成细腻的豆沙,过滤后几乎没有硬颗粒,抹在面包上顺滑不卡喉;就连做芒果慕斯馅,也能通过慢转把芒果切成 5 毫米的小丁,保留果肉的颗粒感,不会像破壁机那样把芒果打成纯泥,失去嚼感。

在实际使用中,“稳定的碎度” 较受用户青睐。预制菜工厂的品控员发现,同一批次的鸡肉馅,用设备切碎后,随机抽样测量碎粒大小,偏差很少超过 3 毫米,比手工切碎的偏差小一半,能轻松符合生产标准;甜品店的师傅做定制款草莓馅时,顾客想要 “有颗粒但不硌牙”,师傅把转速调到 900 转,切出来的草莓丁刚好满足需求,后续订单都能按同样参数复刻,不用每次试错;就连社区食堂做大锅菜的肉馅,每天要切 20 公斤肉,设备切出来的碎度每天都一样,炒出来的肉末茄子,口感不会今天偏粗、明天偏烂。

操作上的 “直观性” 也让碎度控制更简单。面板上除了转速数字,还标着 “肉粒馅”“肉糜”“菜碎”“果丁” 等常见模式,新手不用记复杂参数,按对应模式就能调出合适碎度;要是有特殊需求,比如想把香菇切得比常规碎一点,还能在模式基础上微调转速,屏幕会显示 “当前碎度参考:约 3 毫米”,一目了然。用完后,刀组能整体拆下来清洗,不会有碎馅藏在刀缝里,下次用的时候,碎度不会受残留食材影响。

从包子铺的鲜肉馅到甜品店的果泥馅,从工厂的批量肉馅到食堂的家常碎菜,这台设备的 “碎度把控力”,正让不同场景下的馅料制作变得更省心。它不用 “一刀切” 的硬办法,而是用刀片、转速、罐壁的配合,让切碎程度跟着食材需求走,既保留食材本味,又贴合口感期待 —— 这大概就是 “碎得对” 比 “碎得细” 更重要的道理。

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服