斩拌机的核心功能是通过

高速旋转的斩刀实现食材切碎、搅拌与

乳化,设计围绕 “物料精细化处理” 展开,无加热模块与液体承载结构;而蒸煮漂烫设备需通过

90℃-100℃高温液体 / 蒸汽实现食材杀菌、定型,核心需求是 “有效加热 + 稳定控温 + 批量液体处理”。二者在动力系统、容器设计、安全防护上存在本质差异,这是判断改装可行性的基础。

功能维度 | 斩拌机核心特性 | 蒸煮漂烫设备核心需求 | 适配性分析 |

动力与加热系统 | 依赖电机驱动斩刀(转速 1000-3000r/min),无加热功能;工作时因摩擦产生少量热量(≤35℃) | 需电加热管 / 蒸汽加热套(功率 2-10kW),支持快速升温至 90℃-100℃;需精准温控系统(精度 ±1℃) | 无加热基础,需彻底加装改造,动力系统与加热需求完全不匹配 |

容器结构 | 斩拌锅为浅底圆柱形容器(深度≤30cm),容积小(10-50L),仅用于物料暂存与斩切;无密封设计 | 需深槽 / 敞口桶式容器(深度≥50cm,容积≥20L),能稳定承载高温液体;部分需保温层减少热量流失 | 容器深度、容积不足,无法满足液体承载与加热需求,易溢出 |

安全防护 | 仅配备安全防护罩(防机械伤害)、紧急停止按钮;电气系统为常温设计,防水等级低(IPX1-IPX2) | 需防干烧保护、高温报警(超 105℃自动断电)、蒸汽导流装置;电气系统需防水防高温(IPX4 及以上) | 安全防护缺失,无高温、液体防护设计,改装后风险极高 |

物料处理能力 | 适配小块状 / 糊状物料(单次处理量≤容器容积 70%),处理过程无液体参与 | 可处理多种形态食材(块状、片状、颗粒),需支持批量投放(单次≥5kg);需液体完全浸没食材 | 处理量小且无液体处理能力,无法满足批量漂烫需求 |

从功能适配性看,斩拌机缺乏蒸煮漂烫所需的 “加热 - 控温 - 承载 - 防护” 核心能力,改装需对设备主体结构、动力系统、安全装置进行颠覆性改造,技术难度大且实际应用价值有限。

二、斩拌机改装为蒸煮漂烫设备的可行性分析

1. 短期临时使用:基础改装(仅适用于极小规模、低频次场景)

若仅需临时处理极少量食材(如家庭偶尔漂烫蔬菜、微型餐饮店单次处理≤1kg 食材),可通过添加辅助配件实现基础功能,但需严格控制使用范围,不可用于常规生产。

改装方案:

- 加装液体承载与加热模块:拆除斩拌机的斩刀与刀轴,在斩拌锅内放置食品级不锈钢内胆(深度≤20cm,容积≤10L),避免液体直接接触斩拌锅内壁(防止腐蚀电机);内胆底部加装 2 根 1.5kW 可拆卸电加热棒(间距≥10cm,避免局部过热),通过外部独立温控器(支持 0-120℃调节)控制温度,实现水温升温至 90℃-95℃。

- 安全防护补充:在斩拌机机身外侧包裹 5cm 厚岩棉保温层,减少热量流失;加热棒连接独立漏电保护器(额定漏电动作电流≤30mA),避免潮湿环境引发触电;在斩拌锅开口处加装简易蒸汽挡板,防止高温蒸汽直接接触操作人员。

适用场景:单次漂烫绿叶蔬菜(如菠菜、生菜)≤500g,或蒸煮鸡蛋≤5 个,单次操作时间≤20 分钟,且需专人全程值守。某家庭实验显示,该方案可实现 500g 菠菜漂烫(90℃,3 分钟),但存在明显缺陷:加热速度慢(从常温升至 90℃需 40-45 分钟,是专用电煮锅的 5 倍);内胆容积小,无法批量处理;斩拌锅浅底设计易导致液体沸腾溢出,需频繁监控液位。

2. 长期规模化使用:进阶改装(技术难度高,不建议推广)

若试图通过进阶改装满足小规模生产需求,需对斩拌机核心部件进行改造,但存在成本高、安全风险大、性能不达标等问题,不符合实际应用要求。

改装内容:

- 容器与动力系统改造:切割斩拌锅侧壁,焊接加高至 50cm,底部加装排水阀,改造为深槽式容器(容积约 30L);拆除原有电机与斩刀传动系统,更换为耐高温循环水泵(流量 8L/min),实现槽内液体循环,减少温差;槽壁外侧加装 8cm 厚聚氨酯保温层,降低能耗。

- 加热与控温升级:在改造后的深槽外侧加装 3kW 电加热套(覆盖槽体高度 2/3),连接工业级温控器(精度 ±0.5℃),支持分段控温(如 80℃预热、95℃漂烫);加装高温液位传感器(防干烧)与超温报警器(105℃声光报警),确保安全运行。

核心问题:

- 成本过高:改造费用约 1.2 万 - 1.5 万元(含材料与人工),而同规格商用小型漂烫槽市场价仅 0.8 万 - 1 万元,改装性价比极低;且改造后设备寿命短(原斩拌机机身材质为薄钢板,长期接触高温液体易锈蚀,预计使用寿命仅 1-2 年,专用设备可达 5-8 年)。

- 性能不达标:循环水泵与加热套匹配度差,槽内不同区域温差可达 8℃-10℃(专用设备温差≤3℃);深槽无搅拌装置,食材易沉积槽底导致局部过热;原有设备承重能力不足(机架设计承重≤30kg,装满 30L 水后总重量达 80kg),长期使用易出现机架变形、槽体倾斜,存在液体泄漏风险。

三、改装后的安全风险与操作规范

1. 主要安全风险

- 电气安全隐患:斩拌机原有电气系统为常温设计(防水等级 IPX1-IPX2),改装后加热棒、温控器需接触高温液体,易出现线缆老化、绝缘层融化,引发漏电或短路;若防干烧装置失效,加热棒干烧温度可达 300℃以上,可能引燃保温层,导致火灾。

- 机械与烫伤风险:改造后的容器密封性差(焊接处易因热胀冷缩开裂),高温液体(90℃-100℃)泄漏易导致操作人员烫伤;斩拌机浅底改造为深槽后,重心上移,设备稳定性下降,易因振动倾倒,造成批量高温液体溢出。

- 设备损坏风险:斩刀、刀轴等原有部件因长期闲置或改造过程中的拆卸,可能彻底报废,若后续需恢复斩拌功能,需重新购置部件,额外增加成本。

2. 操作规范(仅适用于临时基础改装)

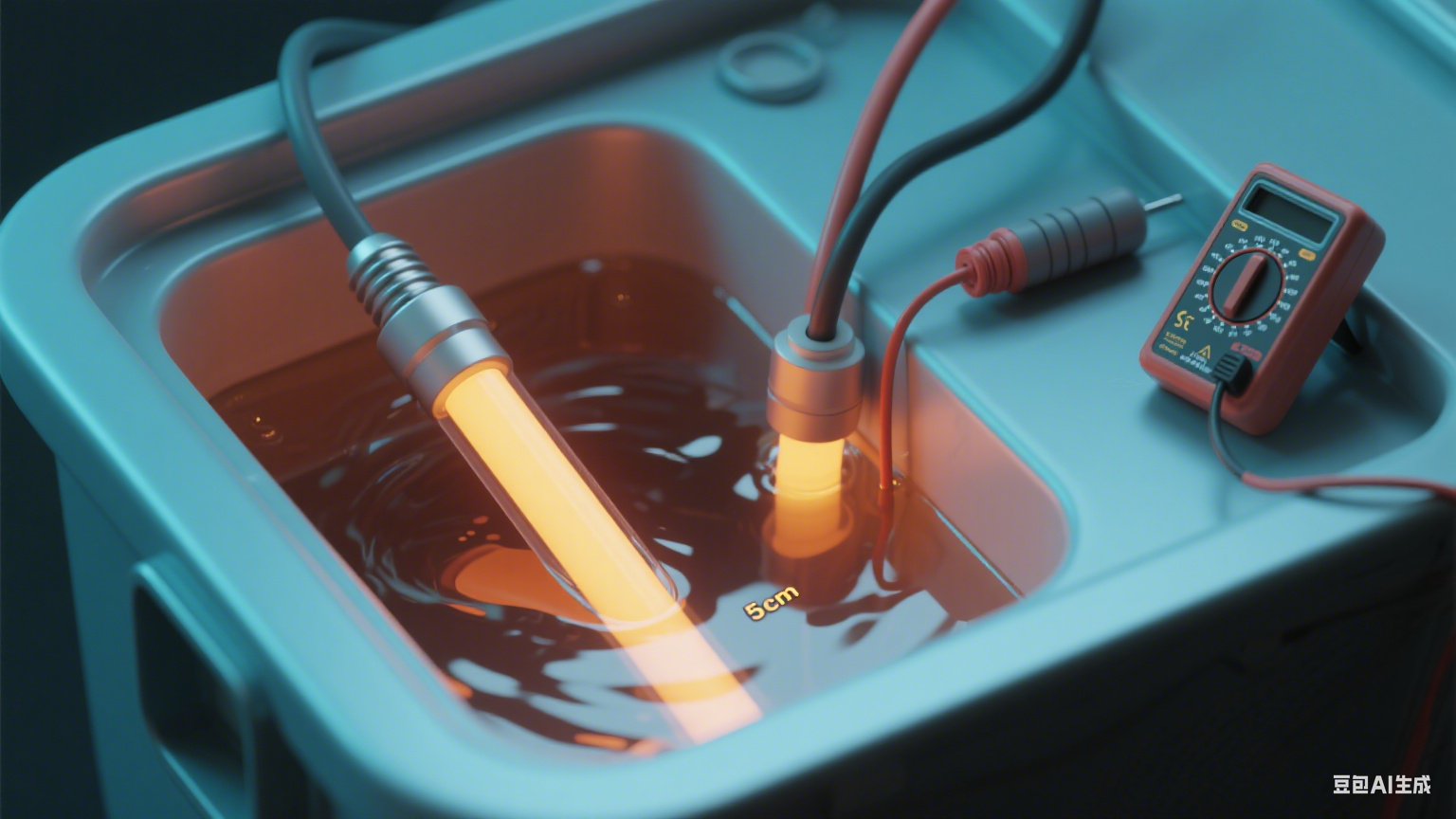

- 预处理检查:每次使用前检查加热棒绝缘层是否完好(用万用表检测绝缘电阻,≥1MΩ 方可使用)、防干烧开关是否灵敏、保温层是否破损;注入液体至淹没加热棒 5cm 以上,不可超量(≤内胆容积的 70%)。

- 升温与操作:加热过程中需缓慢升温(每 5 分钟升高 5℃),避免功率骤增导致电路过载;食材投放与取出需使用长柄工具(如长柄漏勺),身体远离设备,避免蒸汽烫伤;不可在设备运行时触摸加热棒或容器壁,避免高温灼伤。

- 应急处理:若发现液体泄漏,需立即切断电源,用干抹布覆盖泄漏区域降温,待设备冷却后清理;若出现超温报警,需立即停止加热,检查温控器与加热棒,排除故障后方可重新使用。

四、替代方案建议:根据需求选择较优设备

1. 临时 / 小规模使用:优先选择低成本专用工具

- 家庭与微型餐饮店:选择电煮锅(带蒸笼,容量 2-5L,市场价 100-300 元)或迷你商用漂烫盆(容量 5-10L,市场价 500-1000 元),无需改装,直接满足蒸煮漂烫需求,加热均匀度高(温差≤2℃),能耗仅为改装设备的 1/4。

- 需兼顾斩拌与漂烫:可采用 “斩拌机 + 小型电煮锅” 组合(总预算 3000-5000 元),分开使用,避免改装风险,且两种设备功能独立,操作更便捷,处理效率远高于改装设备。

2. 长期 / 规模化使用:购置专业蒸煮漂烫设备

- 食品加工厂与中型餐饮店:根据产能选择专用设备,如连续式漂烫机(每小时处理量 10-100kg,价格 3 万 - 15 万元)、蒸汽蒸煮锅(容量 20-100L,价格 1.5 万 - 8 万元),这类设备具备以下优势:

- 结构适配:深槽式或敞口设计,便于食材进出,部分带自动搅拌、输送功能,减少人工操作;

- 控温精准:稳定在 90℃-100℃,温差≤3℃,确保食材处理效果一致;

- 安全合规:符合 GB 16798-2012《食品机械安全卫生》标准,内置防干烧、蒸汽导流等安全装置,使用寿命可达 5-8 年。

- 成本对比:某小型果蔬加工厂数据显示,使用 30L 专用漂烫槽处理 10kg 胡萝卜块,耗时 20 分钟,能耗 1.2kW・h,胡萝卜块漂烫均匀度达 98%;而改装后的斩拌机处理相同量食材,耗时 50 分钟,能耗 3.8kW・h,均匀度仅 75%,且需额外投入 2 人手动搅拌、监控,人工成本增加 60%。

五、总结:改装可行性与决策建议

斩拌机不建议改装为蒸煮漂烫设备,主要原因如下:

- 功能适配性极差:斩拌机的 “物料处理” 设计与蒸煮漂烫的 “高温液体处理” 需求本质冲突,改装后操作不便、效率低下,无法满足批量生产要求;

- 安全风险高:缺乏加热、控温、保温、防护的核心基础,改装后电气故障、液体泄漏、设备倾倒风险突出,可能引发触电、烫伤、火灾等安全事故;

- 经济性差:改造成本接近甚至超过新购专用设备,且性能不达标、寿命短、维护成本高,长期使用不划算。

决策建议:

- 若为家庭临时需求,选择电煮锅、迷你漂烫盆等低成本专用工具,操作简单且安全;

- 若为商业生产需求,直接购置符合产能的专业蒸煮漂烫设备,确保效率、品质与安全;

- 若已购置斩拌机,建议仅用于其核心功能(食材斩拌、乳化),避免跨功能改装导致设备损坏或安全事故。

设备选择需遵循 “功能匹配、安全优先、经济适用” 原则,盲目改装不仅无法满足生产需求,还可能造成经济损失与安全隐患,得不偿失。

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服